A mon grand-père, qui a inscrit la Montagne dans mes gènes,

à tous les montagnards qu’Elle a semés sur mon chemin.

La route qui relie l’Ardèche à la Tarentaise fût longue et chaude. Des nationales chargées de tracteurs charriant le fruit des foins, aux autoroutes lestées de citadins affamés d’air pur après des mois d’enfermement, la montagne se mérite. Heureusement, l’Isère, gonflée des récentes pluies torrentielles creuse le sillon de la ligne de vie qui relie Valence à Aime-la-Plagne. Le chemin du pèlerin de ces terres reculées dessine l’histoire et le parcours du territoire. Le long de la nationale 90, les pylônes électriques et les usines se succèdent, gigantesques. L’énergie de l’eau est captée par l’homme depuis des décennies. Les noms de stations de sports d’hiver connues dans le monde entier, refuges des nantis quand la montagne revêt son manteau de neige, s’égrainent avec les kilomètres : Courchevel, Méribel, Val Thorens… A Aime-la-Plagne, terminus, tout le monde descend. Ou plutôt, quittons l’Isère pour partir à l’assaut du Versant du soleil, et rejoindre le petit coin de paradis, cœur battant de cette histoire : Granier, village rattaché à la nouvelle commune d’Aime depuis 2016.

René sort de son « terrier » pour me recevoir. Vieux sage vénérable, yeux bleus profonds comme un glacier, sourire qui frise souvent la taquinerie, trésor d’attention, chaleur de l’accueil, liberté et autonomie chevillées au corps, il est le parfait passeur de la richesse donnée aux hommes par la montagne. René a toujours habité le village, et sa lignée généalogique remonte aux alentours de l’an-de-grâce 1500 et des poussières. Au siècle des migrations et des bouleversements économiques majeurs, l’ancienneté de cet ancrage devient une rareté. La montagne, plus que d’autres terroirs, produit une culture unique et façonne femmes et hommes à sa mesure : passionnés, pudiques, durs à la tâche, enracinés aussi profondément que les arbres qui s’accrochent aux pentes.

« Ce commun, cette culture, le pastoralisme et tout ce qui y est lié, est millénaire. Au Moyen-âge, les religieux des monastères ont structuré les communautés montagnardes dont la population augmentait afin de défricher l’alpage pour faire paître les troupeaux pendant l’été et ainsi libérer les terres du bas pour les céréales et le foin. La gestion a peu à peu été transférée aux confréries et aux paroisses et après la peste noire qui a fauché la moitié de la population, les communautés se sont libérées de la tutelle des potentats locaux. Quand la population s’est remplumée, l’autonomie des communautés était totale, et l’est restée pendant des siècles, jusque dans les années 50. » L’ADN local, religieux et anarchiste à la fois, remonte loin.

Si René est le ménestrel de la bande, l’historien, celui qui parle, qui transmet, qui raconte, qui guide tous les étrangers comme moi attirés par l’histoire unique de ce terroir, il tient absolument à la pluralité des voix. A l’image de l’organisation locale, aux yeux du conteur, le récit se doit d’être collectif. Et si l’oralité est chez lui une philosophie, « pour ne rien figer« , il aura le soin de me donner accès à de nombreuses sources humaines et documentaires, souvent alimentées par ses récits.

Granier a ceci d’ébahissant que l’histoire du lieu, de ses habitants et de leur « fruit commun » la fabrication du Beaufort, est mise à disposition des étrangers depuis des décennies. Le premier soir fournit une introduction à ce monde. Le film La montagne aux 7 bergers, a été tourné en 2003 à la demande des protagonistes que je rencontre le lendemain. Il croise les pratiques ancestrales dont témoigne le film Alpages (1952) avec celles inventées par la génération actuelle des anciens, qui les ont traduites dans la modernité.

Le matin m’offre une vue sur l’ubac, le versant de l’ombre, celui des stations. Tout au long de la journée, les récits des « anciens » et des « jeunes » selon leurs propres termes, tisseront sur leur Versant du Soleil, un arc en ciel collectif. Son existence dépend de l’alliage des couleurs de chacun. Les écosystèmes agricoles sont tous complexes, mais celui-ci en imbrique plusieurs, tous fondés sur un entrelacs épais de liens humains, familiaux, économiques, juridiques, territoriaux, historiques, et sociaux. Le collectif est le maître mot de ces écosystèmes comme des individus.

Est-ce le hasard ? Le programme qu’a prévu René recoupe les étages de la saisonnalité montagnarde : en bas, le GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun), la ferme collective de Granier fondée par « les anciens »; au niveau intermédiaire, la « montagnette », à Pra Plan, où nous passerons une nuit dans un ancien chalet de berger ; et enfin, la « grande montagne », l’alpage, à Plan Pichu.

D’abord, étage « d’en bas », le GAEC. C’est parti pour une visite de la ferme. Sa construction, en 1978, fût toute une histoire ! Entre le maelstrom parcellaire, les fonds nécessaires pour les travaux, l’endroit idoine à choisir… Le consortage s’est finalement planté au croisement de deux coordonnées qui illustrent bien les échanges constants entre les besoins des hommes et les exigences de la montagne : verticalement, entre deux lacets de route, juste en dessous du village, et horizontalement entre deux couloirs d’avalanche. René précise : « on a choisi ce nom en s’inspirant de ce qui se faisait en Suisse, consortage, c’est à dire un groupement de gens qui ont choisi de partager le même sort, c’est quand même beaucoup mieux qu’exploitation non ? ».

L’écosystème agricole montagnard

Didier, sourire pétillant et pédagogue, deuxième génération du GAEC, jeune berger au temps des anciens, est à deux ans de la retraite aujourd’hui. Au milieu du coup de bourre des foins, il a la gentillesse de prendre un moment pour débroussailler le cycle agricole qui produit le Beaufort, fait vivre les paysans de ces vallées, entretient la montagne et maintient la culture ancestrale du pastoralisme.

« D’abord naît le veau. Les mâles sont destinés à être vendus pour leur viande. Les femelles seront élevées pour leur lait. Elles ont leur premier veau à 3 ans, elles ne produisent donc pas de lait avant cet âge. Jusqu’à ce moment là, elles sont regroupées dans un troupeau à part entière : celui des génisses. A partir de leur troisième année, les vaches sont inséminées entre les mois de janvier et mai et vêlent une fois par an entre septembre et juin.

Nous avons un suivi très précis de la génétique de nos animaux, grâce à l’insémination artificielle notamment. Notre troupeau est l’un de ceux où la généalogie de certaines bêtes remonte le plus loin, plusieurs décennies. C’est essentiel parce que l’AOP Beaufort n’admet que le lait des vaches de deux races pures : la Tarine ou l’Abondance.

Pour nourrir les vaches, il faut du foin l’hiver et de la pâture l’été. C’est comme ça que s’organise le cycle de la montagne : début mai, on sort les vaches lors de la « petite emmontagnée », elles sont menées sur l’étage intermédiaire de la montagne. Avant, les paysans se rendaient aux « montagnettes » les petits chalets d’été, pour cette période. Les vaches traversent le village pour aller s’installer dans les pâturages, t’aurais vu cette année, c’était pendant le confinement, tout le monde a suivi le troupeau, le rassemblement que c’était ! On sentait que les gens avaient besoin de sortir et d’être ensemble mais on avait un poil peur des flics ! Mais cette tradition remonte à très loin…

A partir de ce moment là, on traie les vaches là où elles sont grâce à la machine à traire mobile, et le lait descend à la coopérative en bas à Aime. La coopérative de Beaufort du canton d’Aime rassemble 11 sociétaires producteurs de lait, dont le GAEC, et transforme 2 millions de litres tous les ans du 1er novembre au 30 mai pour produire le Beaufort (d’hiver).

Puis quand les pâturages intermédiaires sont consommés, a lieu « l’emmontagnée » . Le troupeau monte à Plan Pichu. A partir de là, les fromages sont fabriqués à l’alpage. Le groupement pastoral de Plan Pichu, rassemble 3 troupeaux et 420 vaches, et produit en une saison 550 000 litres de lait, 50 tonnes de fromage, soit 1250 meules de Beaufort d’été.

Pendant que les bergers s’occupent des troupeaux, les paysans fauchent les pentes non consommées par les bêtes pour accumuler les quantités de foin nécessaires à la saison hivernale. L’AOP Beaufort exige que les bêtes consomment au moins 80% de foin local. »

En résumé : une ferme collective à Granier qui s’occupe des animaux les deux tiers de l’année et des foins l’été, un groupement pastoral qui gère à la fois les pâturages, l’entretien de la montagne et la production du Beaufort d’été, une coopérative de production de Beaufort en bas, l’hiver. Toutes ces entités ont un fonctionnement collégial, et chacune recoupe en partie les compétences et besoins des autres. Par exemple les fromagers de Plan Pichu sont les mêmes qui fabriquent le Beaufort en bas l’hiver. Le groupement pastoral s’occupe également d’autres troupeaux que ceux du GAEC. Collectifs, individus et montagne, chacun y trouve son compte, et la complexité de la répartition des tâches et de l’organisation est aussi fine que de la dentelle.

Survivre, y vivre, en vivre

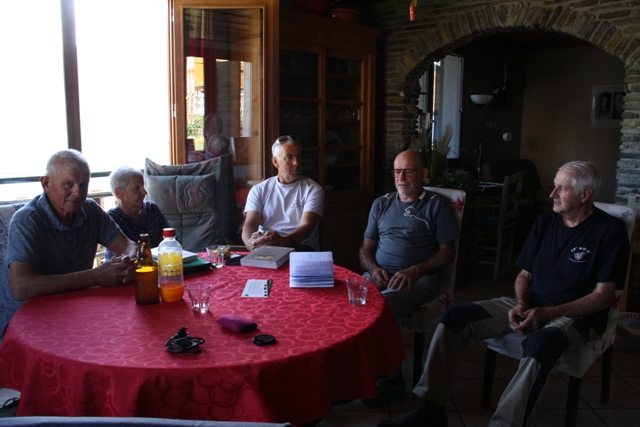

Après un bon p’tit repas directement issu du jardin, on monte chez Pierrot, pour l’assemblée des anciens à laquelle j’ai l’insigne honneur d’être conviée. Geneviève, sa femme, nous reçoit, puis débarquent son frère Jean-Louis et leur gendre Xavier. Sang ou terre et bêtes, les liens sont ceux de la famille de vie qui est, ou devient, la famille tout court. « On est tous consanguins de toutes façons » rigole René. Le périple amène de multiples rencontres, on salue ou on cause, c’est selon. Grâce à la voix off du conteur, on comprend qu’effectivement les histoires de Granier sont tellement entremêlées qu’à la fin tout le monde est rattaché à tout le monde d’une façon ou d’une autre.

Autour de la table, tous sont fondateurs du GAEC, à l’exception de Xavier qui a pour un temps repris les parts de René. Ce dernier fait mine de s’éclipser pour laisser la parole aux autres, bien conscient de la place qu’il prend et veut laisser. Affolement de Pierrot. « René c’est clair, tu t’en vas, je dis rien, c’est bien simple ! C’est toi qui parle, c’est toi le pédagogue, on le sait tous« . Les places et les rôles sont bien ancrés, et c’est pas maintenant que ça va changer !

Alors, alors… Ça a commencé comment tout ça ? Le dialogue va bon train, et les réponses se succèdent, aussi plurielles et reliées que les fils d’une broderie cousue main.

Jean-Louis raconte : « dans les années 50, tout a commencé à se casser la figure, c’était la déprise agricole. A un moment, ils nous ont payés pour qu’on aille apprendre un métier, maçon, usine, on a travaillé dans d’autres secteurs que l’agriculture. » Pierrot abonde : « moi j’ai été double-actif, je travaillais à l’usine et à la ferme en même temps. »

Les récits s’emmêlent et se complètent : « on a vu des villages entiers où il n’y avait plus aucun paysan. Nous on s’est dit, on ne veut pas subir le même sort, on veut maintenir notre vie, notre culture pastorale, dans ce territoire. On avait la possibilité de vivre autrement, d’ailleurs c’est notre vie économique extérieure qui nous a permis de créer le GAEC. C’était notre idéal, on l’a fait par passion, sinon on n’aurait pas tenu. C’était un non-sens à l’époque, les gens travaillaient à l’usine, recevaient un salaire, rester ou redevenir paysan c’était être des moins que rien dans l’esprit des gens.

Ceux qui ont fait le GAEC, c’est ceux dont les parents ont refusé d’aller à l’usine. Ils étaient libres, ils ont toujours refusé d’avoir un patron. Du coup ils nous ont un peu aidés, et c’est comme ça qu’on est devenus la génération passerelle. Nous avons fait la transition entre l’ancien et le nouveau modèle. On a du tout adapter, tout réinventer, sans rien détruire… Que ce soit l’arrosage, le foncier, redéfricher, les machines à traire installées en 1980 qui ont tout changé… Avant on trouvait plus de berger qui acceptaient les conditions de travail… On bossait 7 jours sur 7… Je sais pas si les jeunes se rendent compte du travail qui a été fait…«

Geneviève tempère, fine mouche : « Ils vont pas le crier sur les toits, mais bien sûr qu’ils le savent… » En écho, résonnent les mots d’Aurélien, jeune berger pendant le tournage du film en 2003, aujourd’hui associé du GAEC : « on sait ce qu’on leur doit aux anciens. Sans eux, on n’aurait jamais pu s’installer. Aujourd’hui, transmettre une exploitation dans le monde paysan c’est presqu’impossible. Là, comme on partage un commun, on se transmet des parts, et c’est abordable. Les anciens nous ont permis d’hériter de ce modèle, et on a très à cœur de le garder vivant. Le collectif c’est ce qui nous tient, on compte les uns sur les autres. On se fait confiance. Aujourd’hui c’est sûr c’est différent d’avant, on prend des vacances, il y a la famille, c’est ça qui nous fait redescendre de la montagne d’ailleurs, même si ça fait mal de laisser ses bêtes tout l’été. On maintient le lien quand même, mais c’est pas pareil. » Didier a eu les mêmes mots : « plus monter à l’alpage, c’est sûr c’est vraiment dur, la première année où j’ai raccroché, je voulais plus y mettre les pieds. »

La passion de la vie pastorale et des bêtes relie bien les générations. D’ailleurs Aurélien ajoute : « tous les associés actuels du GAEC sont d’anciens bergers, le modèle a évolué comme ça : la première ne comportait aucun berger, la suivante s’intègre par des saisons à l’alpage. »

Parmi les associés du GAEC, un seul aujourd’hui est le fils d’un ancien membre. Les autres sont tombés dedans quand ils étaient petits, ou ont bu la potion magique un peu plus tard. Quoiqu’il en soit, la communauté de la ferme a accueilli les « non-fils de », ce qui constitue en soit une rupture avec la tradition paysanne à l’œuvre ailleurs. Le consortage est le premier GAEC « non familial » de la région. Lorsque les envies et la passion des individus collent avec les besoins du collectif et du terroir, ça marche. Aujourd’hui l’alpage contribue à satisfaire les besoins des troupeaux de vaches, de chèvres, de brebis laitières, de juments laitières et d’un apiculteur.

En filigrane, on comprend que si les anciens ont assumé la lourde charge de passeurs, pour allier invention, innovation et une tradition pastorale et agricole millénaire, les jeunes, eux, ont la responsabilité de faire vivre l’héritage, dans un monde où la relation au travail, à la famille, au territoire, au temps a diamétralement changé. Si les anciens ont réinventé le modèle collectif hérité de la culture que tous partagent, les jeunes à leur tour doivent inventer des modèles individuels de vie compatibles avec les exigences du collectif et du métier. Vaste programme !

Alors pourquoi ça marche ici, quand ça marche tellement mal ailleurs ?

C’est Xavier, avec son regard extérieur qui énonce le facteur clé, celui sur lequel s’est ancré la culture pastorale.

« D’où je viens, en Lorraine, il n’y a pas de fonctionnement collectif, parce que le territoire ne l’exige pas. Ce qui s’est passé ici, ça n’est pas une éthique, c’était avant tout une obligation. Les gens devaient travailler ensemble, même s’ils ne s’entendaient pas, à cause de la difficulté des conditions. La montagne donne, mais pour recevoir, il faut être plusieurs. C’est la Nécessité qui rassemble les gens. »

René offre une autre perspective.

« Le religieux a joué un rôle essentiel. Les paroisses qui ont gardé des communautés fortes ont maintenu plus longtemps le lien entre les gens, et le sens du collectif dans les villages. Par ailleurs, la filière Beaufort a elle-même été sauvée par des leaders de coopératives comme Maxime Viallet, tous formés par la Jeunesse Agricole Chrétienne entre les années 30 et les années 60. »

La discussion est volubile, on soulève tous les coins de l’histoire et de la géographie qui ont imprégné le terroir de Granier.

« Si tu prends Mâcot, ils ont toujours eu des revenus extérieurs, des scieries, la mine. Ils ont assez tôt pu s’autonomiser de l’agriculture avec un salaire qui amenait une indépendance. Nous, si on n’avait pas eu l’agriculture on serait morts de faim. Donc non seulement on a été contaminés très tard par l’apport de revenus extérieurs, mais en plus à Granier, la chance qu’on a eue c’est qu’on avait de quoi satisfaire tous nos besoins, ce qui nous permettait d’être autonomes. Et comme on est sur l’adret, l’argent des stations s’est infiltré en face. »

Un destin collectif peut donc se jouer au degré d’ensoleillement, à la complémentarité des ressources disponibles et à leur valorisation, et au coup du sort : la manne des stations a nourri les familles et les nourrit toujours, mais la culture pastorale après avoir vivoté est devenue un emblème de Granier. Et s’il n’est pas plus essentiel que les autres, que tout est imbriqué, le facteur humain, ici comme ailleurs, est incontournable. La culture pastorale a survécu par la volonté et la passion des quelques enragés rassemblés autour de la table.

Geneviève, dans cette histoire d’hommes, porte la voix des femmes, qui ont contribué à l’édifice, en redessinant leur rôle.

« Nous étions femmes au foyer, c’était pas possible de travailler à l’extérieur, ça se faisait pas. Mais on était très concernées par ce qu’il se passait. On a intégré la structure juridique pour des questions fiscales et puis on s’est beaucoup formées. A 6, 7 femmes, on a créé des structures touristiques autour des sentiers de randonnées reliant les alpages. L’objectif était de raconter notre culture aux touristes et curieux, cela participait à la mise en lumière de l’activité des hommes, et de notre côté on rencontrait beaucoup de gens très intéressants. »

Malheureusement, cette activité s’est perdue. La communication, lien vers l’extérieur, contribue au rayonnement du Beaufort, à la diffusion du modèle de terroir et donne à voir la dimension non marchande mais ô combien essentielle de cet écosystème, en ce qu’il contribue à l’existence de ce commun et au maintien d’une culture unique. Mais comme en montagne, la nécessité fait loi, lorsqu’elle réclamera son dû, elle trouvera, à n’en pas douter, de bonnes volontés !

Recevoir, utiliser, rendre

Nous quittons les anciens, pour monter à l’étage intermédiaire. Direction Pra Plan, le « placenta » de René, ventre de la Mère Montagne, où trône un ancien chalet de berger des alpages qu’il a remonté pierre par pierre au niveau des montagnettes. La voiture cahote sur la piste, à l’assaut de la pente, la vallée révèle la profondeur de son encaissement. Passé l’étage des arbres, le paysage explose de beauté. Le soleil se couche dans l’orangé des glaciers, la lune pleine se lèvera bientôt derrière les montagnes. L’instant relève de la magie pure, venue du fond des âges. Les prés marient une multitude de fleurs aux couleurs bariolées. « Cette hauteur là de pâturage, au mollet, c’est exactement ce qu’il faut, c’est parfait » sourit le ménestrel. Ce constat entre en résonance avec celui d’Aurélien: « laisser les bêtes en bas plus longtemps, comme certains sont tentés de le faire, sous prétexte qu’il y a énormément d’herbe cette année, c’est pas bon, quand elle t’arrive à la hanche, c’est pas la bonne hauteur pour les vaches. » La connaissance du métier, du terroir, des animaux, passe et repasse, et creuse le sillon du commun partagé.

Le lendemain matin, en voiture pour le troisième étage de la fusée, celui qui allume dans tous les yeux des étincelles des plus passionnées : l’alpage de Plan Pichu – « le plateau qui pisse » glisse René malicieusement.

C’est le domaine de Delphine, rire franc, voix qui porte, gestes vifs, la dame patronnesse du groupement pastoral « a du chien » aurait dit mon grand-père. Bergère à Plan Pichu depuis 26 étés, championne de ski l’hiver, à cheval entre les chèvres et les vaches, les jeunes et les vieux, et grande relieuse au sommet, elle est la meilleure tisserande pour achever cette histoire.

« L’alpage, c’est l’apprentissage du collectif à l’état pur, c’est sûr. Tu vis, tu travailles, tu galères, tu manges, et tu partages la montagne ensemble pendant quatre mois. Ça façonne. C’est vrai qu’ancienne ou nouvelle génération, j’ai travaillé avec tout le monde, alors je comprends les différents points de vue. Les jeunes semblent moins engagés dans le collectif ? C’est normal, il parait moins indispensable qu’avant parce que c’est moins dur, ce sont des cycles. Les choses évoluent. Tout ce qu’on vit là est né d’une énorme crise, les crises font avancer, puis on se repose puis ça recommence. Et puis bon, on veut que les jeunes prennent la place, moi la première, mais est-ce qu’on leur laisse ? Pas toujours si simple.

Pourquoi ça marche ? Franchement question très complexe, mais d’abord, pour moi, la combinaison qui n’existe qu’à Plan Pichu, c’est un alliage entre une propriété communale des alpages, alors qu’ailleurs, comme dans le Beaufortain, l’histoire du parcellaire a conduit à l’apparition d’alpages privés; et le fait, unique dans la région, que ces communs ont toujours été gérés, entretenus, façonnés, par ceux qui les utilisaient : les paysans. Les investissements, le tracé des biefs (le réseau d’eau), des pistes, l’entretien des chalets d’alpage, nous faisons tout. Les plus concernés sont toujours les plus compétents. Et ce commun se transmet de génération en génération, le lien est profondément affectif. L’alpage se perpétue donc dans d’excellentes conditions. Puisque la communauté nous le prête, on a encore plus conscience de ce qui est dû, du soin qu’on doit lui prodiguer. »

« Les charges du commun sont réparties selon des règles complexes mais toujours équitables » précise la voix off et surannée de 1952. Jean Louis l’a bien décrit la veille : « C’est une histoire de culture, il n’y a jamais eu de comptable avant, mais les comptes étaient tirés au cordeau. La précision des inventaires était exceptionnelle, jusqu’à la boite d’allumette. » Les propriétaires de vaches se répartissaient les corvées à hauteur de 10h par bête.

Le GAEC a gardé la base de ce fonctionnement : les associés notent leurs heures de travail et sont rémunérés en fonction. Cela permet d’être équitable, notamment pour ceux qui ont une double activité en station l’hiver. La même logique prévaut à Plan Pichu, par la tradition de la pesée qui a lieu trois fois dans la saison. Au moment de la traite, les bergers pèsent la production de chaque vache, afin de répartir entre les éleveurs les revenus issus de la vente du Beaufort d’été. Delphine taille pour l’équité, notamment celle qui revient à la montagne, la part du lion.

« Tout ce que nous avons, la montagne nous l’offre. Notre modèle économique est basé sur ses besoins. L’entretien de l’alpage dépend du nombre de vaches, à Plan Pichu, le nombre d’or, c’est 420. Comme il n’y en a que 300 à Granier, on mixe avec d’autres troupeaux voisins. C’est la montagne qui dicte, c’est elle qui régale, nous on reçoit, et on rend du mieux qu’on peut. »

Equité, confiance, responsabilité. La difficile équation à faire perdurer, et dont la solution change à chaque génération. Enjeux de la génération actuelle : le modèle économique introduit des biais dans le système.

« La vente de nos produits n’est plus notre rentrée d’argent exclusive. Avant, les montagnards ne dépendaient qu’eux d’eux-mêmes, aujourd’hui l’Europe avec la PAC et l’Etat nous aident. Si à l’avenir, les crédits de la PAC sont alloués différemment, ça peut tout changer. Mine de rien les liens et dépendances qui nous relient à l’extérieur sont réels, ce qui a des avantages et des inconvénients. Lorsqu’on vit dans l’abondance, l’obligation due à la nécessité s’atténue. »

René complète : « ce qui a sauvé le Beaufort et nous sauve encore, ce sont les limites. La limite du nombre de vaches correspondant aux besoins de l’alpage, la limite de l’accessibilité des pâtures, la limite d’apport en foin extérieur qui oblige les paysans à rassembler le maximum de foin local pour l’hiver. » Aurélien décline la limite qui caractérise les bêtes : « la Tarine, c’est une vache exigeante qui se remplume d’abord avant de mettre son énergie dans son lait, elle a un rendement faible. »

L’écosystème de Plan Pichu révèle ainsi un implicite essentiel des communs : les modèles périclitent ou se maintiennent par des logiques qui se répondent. Lorsque les paysans se battent pour conserver la responsabilité, elle leur incombe, et le modèle survit, surtout si les communes concernées soutiennent et font confiance. Mais quand la responsabilité est trop lourde à porter et que personne ne la réclame, le modèle s’abîme, parce que les acteurs sont de plus en plus déconnectés du commun qu’ils utilisent. René précise : « A Mâcot, pour la mairie, l’alpage c’est une charge. A Granier, ils ont compris que l’agriculture c’était une ressource. »

Comme partout dans la gestion des communs, les logiques administratives de plus en plus pointues et éloignées des réalités de terrain imprègnent les mentalités et les pratiques, au risque de rendre invisibles la dimension non-comptable qui soutient et conditionne les liens entre les hommes, la montagne, la matière première, le lait et le produit fini, le fromage. Toute cette valeur qui irrigue la culture pastorale, entretient la montagne et fait vivre les hommes est rayée d’un trait de plume dans les tableaux Excel des bilans comptables.

L’histoire de Granier illustre enfin la dimension profondément vivante et en constante(r)évolution de la montagne et de son écosystème pastoral. On s’y implante maintenant par le haut, en endossant les habits de berger. Delphine sourit.

« Moi franchement, les animaux c’était pas ma première entrée… Ma passion à la base c’est la montagne. J’ai fait le métier qui m’a permis d’y passer le plus de temps. Et il n’empêche, j’adore les bêtes, je les connais toutes. Et j’aime les concours d’éleveurs, c’est pas le cas de tout le monde, on dit « la compétition » tout ça… La fierté du travail bien fait oui ! Quand ta vache c’est la plus belle, c’est aussi la plus facile à traire et la plus adaptée à la montagne. Moralité le concours ça te fait avancer, ça fait de toi un meilleur éleveur, et surtout… C’est le seul moment rituel qui rassemble tous éleveurs du canton ! Leur seule grand messe ! »

Aaah les rituels… Ceux qui se transforment comme la pesée devenue électronique, ceux qui se transmettent comme les cloches qu’on pend au cou des vaches au départ pour l’alpage, ceux qui se perdent comme la procession de la Sainte Marguerite du 20 juillet, ceux qui s’inventent comme le café du midi entre associés du GAEC, ceux qui renaissent comme le village qui suit la petite emmontagnée… Les rituels fédèrent, tissent, relient, les hommes, les bêtes et la montagne. Ils donnent le goût du cru actuel, rappellent les précédents qui lui ressemblent, soulignent les manques, célèbrent le fruit commun. Peut être que ce sont eux, leur qualité, leur vigueur, leur évolution, que l’on devrait placer dans les bilans comptables, dans la colonne : « Invisibles Indispensables ».

Je suis partie sous un soleil de plomb, rejoindre le flot des minis fourmis sur les grands serpents noirs dans la vallée. Un peu alourdie de quitter ce coin de paradis, tellement remplie de gratitude de tout ce que cette communauté formidable a bien voulu me donner et me transmettre pour que je puisse l’essaimer à mon tour.